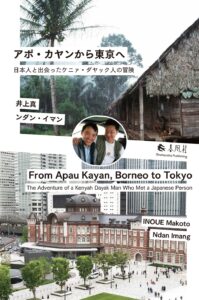

ボルネオ中央高原地帯の村で生まれた先住民のンダンがまさに冒険といえる経験を経て東京大学で博士号を取得するまでを描いたライフストーリーを楽しみつつ、国際交流や地域研究について考える契機となる一冊

*電子書籍・Amazonプリントオンデマンド版のみ

ISBN 9784868160090(電子版)、978-4-86816-011-3(Amazon POD)

井上真(早稲田大学 人間科学学術院 教授)

内容紹介

本書は、戦後の貧困から脱するため経済成長を追求してきたインドネシアで生まれ育ったボルネオ先住民のライフストーリーを主軸として焼畑民を巡る状況を描いた地域研究の成果である。本書の「主旋律」は、ボルネオ中央部の高原地帯アポ・カヤンの村で生まれたンダン・イマン(Ndan Imang、以下、ンダン)が冒険ともいえる様々な出来事を経て東京大学で博士号を取得した頃までの「ンダンの物語」である。ンダンは先住民ケニァ・ダヤックであり、マイノリティとしての劣等感を伴う人生には何回ものターニングポイント(転機)があった。

そして、ンダンの博士号取得に大きく関わったのが私である。私はンダンと同世代であり、ジャパン・アズ・ナンバーワンと言われた高度経済成長期に少年時代を過ごし、大学進学で故郷の山梨県を離れ東京に出てきた。本書では、「ンダンの物語」と並行して、同時期の私つまり「マコトの物語」を織り交ぜている。全く異なる経済・社会・文化・環境のなかで生まれ育ったマコトの物語が「助奏」となり、ンダンの物語を引き立てることが意図されている。また、このような二人の人生がある時点で交差し交流へと展開した物語から、国際協力の一つのあり方も示される。

主旋律(ンダンの物語)については、まずンダン氏に自身の経験を自叙してもらった。そして、その後にンダン氏へのインタビューを実施し、自叙原稿の内容の充実化を図った。その意味でンダンの物語の部分は、ンダン氏自身によるオートエスノグラフィーとしての側面と、井上によるンダン氏のライフストーリーとしての側面を併せ持つ。これに対して助奏(マコトの物語)では、断片的な出来事や考えたこと、そして当時の時代的背景を記載している。

つまり、本書はオートエスノグラフィーとライフストーリーの側面(不十分ではあるが・・・)を併せ持っているため、2人にとってのエピファニー――人生を変えるような経験――についても記述してある。それらを個人的な体験としてのみならず、社会や文化の位相で記述することを試みた。その「ンダンの物語」や「マコトの物語」を個人の心性や価値観、その背景にある日本とインドネシアの政治・社会・経済的状況や、周囲の人びととの関わりや先住民の行動原理および文化などから読み解くことで伏線回収しているのが最後の「解説」である。

解説での議論の内容は、アクター・ネットワーク理論や人類学の存在論的転回とも関連しており、自然も含めた集合体として生活世界を理解するなら、本質的なのは実体ではなく関係である。そのような「関係的世界」においては、自然とどういう関係を結んでいるかによって自然という実体も変わってくる。本質は「関係」の方にあって「実体」はそこからでてきた現象なのだ。こうした流れのなかで、森林や焼畑農業の存在が個人の「関係的世界」を維持する権利において尊重されるべきであるという主張が導き出される。このスタンスは、本書の全体の底流に流れる価値観を反映したものである。

刊行に至る経緯

本書の企画はンダン氏が2010年5月に東京大学から博士の学位を授与された時から始まった。もっとも、最初の数年間は私の頭の中だけで少しずつ構想を練る作業を進めたに過ぎなかった。ンダン氏に私の構想を打ち明けたのは2012年に彼を東京大学の客員講師として招聘したときであった。ところが、その後の数年間は日々の業務(教育、研究、組織運営)に追われ、しかも私自身の病気治療・手術もあったため、この構想はしばらく頓挫していた。

この構想が復活したきっかけは、2017年4月に私が東京大学から早稲田大学に異動し、早稲田大学「2017年度 特定課題(新任の教員等)研究助成費」(研究課題名「開発の中で生き抜くボルネオ先住民:ライフストーリーの素描」)の研究費を得たことだ。それから数えても7年過ぎての刊行となった。通常の業務に加えて、大学や複数学会の管理業務が重なって、本構想を進める時間を充てることが出来なかったのである。しかし、2023年度に早稲田大学から特別研究期間(いわゆるサバティカル)を認めていただき、学部の講義・ゼミおよび委員会業務を免除された。そして、2024年3月までの1年間は筑波大学人文社会国際比較研究機構(ICR)の客員研究員として多くの時間を研究に充てることができた。この構想が結実したのはそのおかげである。

私自身の断片的な経験(マコトの物語)を記載しているため、自著の紹介文を投稿する勇気が出ないまま10ヶ月ほど経ってしまった。この間、複数の雑誌に図書紹介が掲載されたこともあり、恥ずかしさはあるものの、思い切ってインドネシアに興味を持つ方々に紹介しようと思うに至った次第である。