伊藤 眞(東京都立大学客員教授)

*(前編)はこちらからご覧ください。

5. マックナイト、ムフリス・パエニ、ムフリス・ハドラウィ共編訳『ブギス・ボネ年代記』について

本書の構成は、謝辞と序文、序論(56頁)、付録1-3(20頁)、そして写本「ボネ年代記」の英語訳(32頁)と写本の字訳(28頁)、参照文献、索引からなる。頁数を見るとわかるように、序論の長さが目立つ。写本「ボネ年代記」は、当初、多種多様な記事が含まれた250頁ある写本の中の一部分(わずか22頁)として発見された。なお前述のように、「ボネ年代記」というタイトルは編者が便宜的に付けたもので、実際には写本にタイトルは付けられていなかったという。

序論は11の節からなる。それぞれの節のタイトルは次の通りである。1. ブギス歴史学におけるボネ年代記、2. 作品の定義、3. 写本、4. このバージョンの選択、5. 字訳の原則、6. 翻訳の原則、7. 作品の性質、8. 作品の年代と結末の問題、9. 年代記の出来事に関する西欧人による初期のコメント、10. 年代記の旧版と出版された翻訳、11. 年代記のコメントからなる。第2、7節で言及される「作品(work)」という語は、マックナイトの独特な用語法である。繰り返して言えば、ブギスの写本には、一般的に書き手の名も執筆年も付されておらず不明である。しかし、書き手は存在したはずであり、書き手は何らかの意図を持って写本の執筆に取り組んだと仮定できるとして、そうした作業の成果を彼は「作品」と呼んでいる。この点については、マカッサルの年代記に関するカミングスの見解と対比する時に改めて触れる。なお、11節の年代記のコメントは図版を含め20頁にも及ぶ。ボネで起きた出来事をカミングスが翻訳したマカッサルの年代記(先述)における記載と対照させつつ、歴代のボネ王の事蹟を記述しているが、読者には馴染みの薄いボネに関する細微な諸事実についての記述が大半を占めるので、ここでは扱わない。

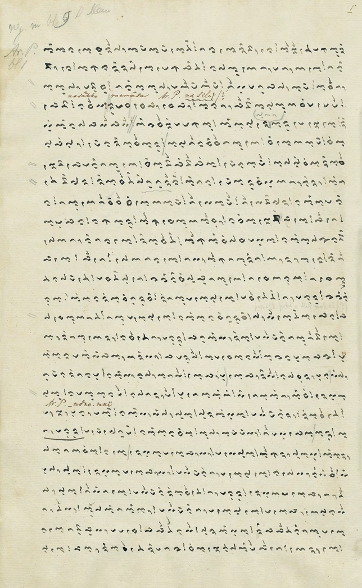

本書p.54より抜粋。ロンタラ写本NBG101「ボネ年代記」最初の頁であり、題名は記されていないが、書き出しの常套句「これはボネの地(tanaé)とボネの王(mangkau’riBone)についての書(sure’)である…」によりそれと判断される。書を指すのに、「ロンタラ」ではなく「スレ」が用いられている。なお、文中には、時々3つのドットが見出されるが、これは「パッラワ」(pallawa)といい、現代日本語における「読点」に近い役割を持つ記号である。また、テキストの行間に薄く見える書き込みは、恐らくマッテスによるものである。

次に年代記の主題となっているボネについて簡単に述べておこう。ボネは、ワジョ、ソッペンと並ぶブギスの中核的王国のひとつである。14世紀中頃に興隆し、徐々に領土を拡大していくが、17世紀に入るとマカッサルのゴア王の軍の攻撃を受け、一時期その支配下に置かれた。そうしたゴアの圧政下にあったボネを解放したのが王子アルン・パラッカであり、彼はオランダVOC軍と連合してボネに勝利をもたらした(マカッサル戦争、1667-1669)。ボネは、この勝利を契機として、以後南スラウェシにおける覇権を確立するようになる。ボネの歴史は、インドネシア独立後の王制廃止とともに幕を閉じるが、ボネ王位は第33代まで、およそ600年間続いた。

こうしたボネの歴史のうち、「ボネ年代記」が扱うのは、14世紀中葉、天上界から降臨したト・マヌルン(天降り人)が初代のボネ王として迎えられた時期から17世紀後半、後に第16代ボネ王(在位1672-1696)となるアルン・パラッカがブトン島に渡るまで(1667)のおよそ300年間である。その記述のひとつの特徴は、冒頭と終わりのナレーション的な記述を除けば、歴代ボネ王とその治世について、王の後継者、事績、諡(おくりな)、出来事が記述されるスタイルをとっていることである。冒頭のナレーション的な記述とは、「ラガリゴ」の時代の後、統治者は消え、「魚の法則」(弱肉強食)の時代が7世代続いたのちに、天変地異が起こり、そこに異形のト・マヌルンが出現する、そして地元住民の代表はこのト・マヌルンと契約を交わし、彼を王として迎えるといった、他地域(例えばソッペン)にも見られる一種の神話的語りである。しかし、「ボネ年代記」で興味深いのは、第2代ボネ王になると、神話的記述から離れ、ボネ王は周辺地域を征服したという歴史的事柄(史実であるかどうかは別として)が記述されることである。以後、歴代王に関する記述が続く。そして、結末部分は、アルン・パラッカがブトン島に渡った後、オランダ人とともにマカッサル人を捕らえたという記述で終わっている。アルン・パラッカは、後世ブギスの民族英雄として讃えられる人物であるにもかからず、「ボネ年代記」では彼を賛美することなく、淡白で簡潔な記述にとどめている1。

繰り返し述べるが、ブギス・マカッサルのロンタラには、その執筆者の名前も執筆時期も記されないのが一般的である。それゆえに本書におけるマックナイトの文献学的関心は、写本の選定、執筆時期、年代確定、そして年代記作者の問題に焦点が当てられる。まずマックナイトは、「ディプロマティック」版と「クリティカル」版という文献学の用語で写本を区別した上で、前者を採用している。これは我が国でいう「正本」(元の原本)と「定本」の区別に相当する。マックナイトが「ボネ年代記」の正本としたのは、1859年にパセンプにあった第28代ボネ王ベッセ・カジュアラの屋敷でオランダ軍によって見出され、後にNBG101として登録された文書である。彼は、他の異本と比較し、NBG101が内容的に、もっとも古い写本のグループに属すこと、他の異本と異同が少ないこと、そしてそれが王という権威者の手元(王の屋敷)にあったという事実に基づき、翻訳対象として適切であるとして選定したと述べている。

次に、マックナイトは執筆時期を問題とした。彼の見解をまとめると、年代記が執筆された時期は、最も早くて1670年、最も遅い時期としてはイギリス統治時代の19世紀初めであるとする。1670年という時期の可能性は、ロンタラの記述が、マカッサル戦争終結の1669年以前の段階で終わっているという理由からである。一方、19世紀初めとされるのは、その当時セレベスについての資料を渉猟していたブロック(Roelof Blok)やクロフォード(John Craufurd)が、「ボネ年代記」が執筆されていれば必ず入手し、彼らの著作に利用していたはずであり、それをしなかったのは「ボネ年代記」がまだ書かれていなかったからだ、という推定からである。この問題は新たな資料が見つからない限り解決し得ない問題だろう。なお、「ボネ年代記」の結末部において言及される、アルン・パラッカが死後に命名されるはずの諡である「マッティンロエ・リボントアラ」(Matinroé ri Bontoala’、「ボントアラで眠られるお方」の意味)で呼ばれていることを考慮すれば、同年代記は少なくともアルン・パラッカの没年(1696)以降に加筆されていることも付け加えておこう2。次に、年代確定の問題についてマックナイトは次なる方法を採る(付録2参照)。すなわち、歴史上明らかな年を定点とし(この場合ボネがイスラーム化した1611年)、そこから年代記に記された王の在位年数をもとに遡及していく方法である。在位年数については記載方法が必ずしも一定しないこともあり、高い精度はあまり期待できないが、おおよその年代は把握可能とする。その方法によれば、初代王の統治時期は1368-1400 年になるという。ボネの初代王の統治開始期については、マックナイトが紹介するパロゲによる1330-1370年説3もある。ただし、パロゲによる年代確定の根拠は不明であり、これまでのところ遡及法に基づくマックナイト説がもっとも説得力をもつと見て良いだろう。

最後に、年代記の書き手の問題である。これについてマックナイトは、カミングスによる「ゴワ・タロ年代記」と対比させ、同年代記が王の「系譜」にしたがい、漸次的に書き継がれていると推定できるのに対して、「ボネ年代記」はひとりの書き手によって書かれた「作品」であると推定できるという。その主張の根拠とされるのは、ゴワのような王の「系譜」を重視するというよりは、王位の「継承」(王位の正統性)という観点が基礎にあること4、そして記述においてもスタイルの一貫性が認められることである。ただし、この議論に関するマックナイトの主張は、彼自身の「ボネ年代記」の読み込みだけに基づいているため、比較の水準を当該年代記と「ゴワ・タロ年代記」だけにとどめるのか、それとも、ブギスの歴史記述とマカッサルの歴史記述の比較という水準にまで引き上げる意図を持つものなのか、議論の範域が文章からは判然としない。いずれにせよ、歴史記述のあり方を考察するには、今後のロンタラ研究の積み重ねによる検証が必要になるだろう。

以上、マックナイトらの『ブギス・ボネ年代記』と、そのコンテキストとしてのブギス・マカッサル文献学について、その概略を述べてきた。しかし紙幅の都合もあり、「ボネ年代記」の内容についてはわずかしか言及できず、「年代記」がもつ興味深さをあまり伝えられなかった。特に、第3代王の王位継承に伴う、生後直後の甥を盗むエピソード、第2、3、4代の治世におけるボネ国領土の拡大、17世紀に入って間もなくイスラーム化を迫るゴワ王の軍勢との繰り返される戦乱(インドネシア史における「聖戦」を描く)、イスラーム導入におけるボネ王と長老会議との対立、追放される王、王の流刑地としてシアン国5の言及など、とくに南スラウェシの王国に関心を持つ方には興味深い事実を提供するだろう。さらに、こうした史実のみならず、王観念、そして王による統治観念を考える上においても、年代記は重要な資料となるだろう。それらについての考察は、別の機会に期したい。

追記:本書はANU出版局から紙媒体のほかに、オープン・アクセスでのpdf 版があり、誰でも入手可能です(https://press.anu.edu.au/publications/bugis-chronicle-bone)。またここで挙げた文献の多くは、次のサイトからダウンロード可能です。The Oxis Project(https://www.oxis.org/research/oxis/index.html)南スラウェシに関する非常に充実したサイトなので、是非一度お訪ねになることをおすすめします。