第79回毎日出版文化賞を受賞した、インドネシア文学の巨人プラムディヤ・アナンタ・トゥールの評伝。プラムディヤの翻訳と研究に長年携わってきた著者による、膨大な一次資料をもとに激動20世紀インドネシアと一人の作家の生涯を鮮やかに描き出す一冊。

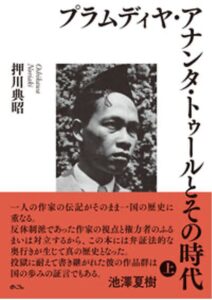

押川典昭著『プラムディヤ・アナンタトゥールとその時代』(上・下)、めこん、2025年、564頁、本体4500円+税(上)、624頁、本体4500円+税(下)

評者:梅垣緑(立教大学教育研究コーディネーター)

インドネシア文学の巨人としてその名を刻んだプラムディヤ・アナンタ・トゥールの評伝『プラムディヤ・アナンタ・トゥールとその時代』が2025年7月に「めこん」社から出版された。著者はプラムディヤの日本への紹介者として知られる押川典昭氏(以下、著者)であり、同書はすでに2025年の第79回毎日出版文化賞を受賞している。この書籍紹介欄をご覧の皆さんのなかにもすでに手に取った方が多くいらっしゃるかもしれない。

プラムディヤ・アナンタ・トゥールは1925年にジャワ島ブロラで生まれ、オランダ・日本による支配と独立革命、そしてスハルト軍事政権の激動を生き抜いた文学者である。教育者であった父との精神的葛藤や、病に倒れた母の死を原点にしつつ、インドネシアの苦難にみちた民衆の姿を描き続けた。1965年のいわゆる「9.30」事件の政変後、政治犯として抑留された流刑地ブル島で14年に及ぶ獄中生活を送り、代表作『人間の大地』を含む四部作を完成させた。釈放後も「元政治犯」として弾圧を受けたが、弟クサラなど家族からの支えもあり、文学を通じてインドネシアの歴史を記録し続けた不屈の人物として知られている。

本書は、そのようなすでに歴史そのものになりかけているプラムディヤの生涯を丹念に追い、その「足跡」をたどることでインドネシアの20世紀を追体験する、物語とも言えるような本である。プラムディヤの苦難に満ちた人生に共鳴するような視線と、歴史的事実への微に入り細を穿つような注意深い目配りとが同時に合わせ持たれた筆致からは、ひとりの地域研究者としてたゆまずにインドネシアに向き合ってきた著者の真摯さが伝わってくる。プラムディヤ自身の回想録や弟クサラの証言などをはじめとした一次的な資料を丹念に比較検討し、客観的な資料を細かく積み上げることで生まれるいわば「厚み」のある記述が、他方では主観的なあるいは対話的な真実と照応しているように感じられ、そのことがこの本に独特の重みをもたらしている。

本書では、本人や弟クサラの回想をはじめ、周辺状況を推測させる資料的裏付けによって、植民地主義への抵抗、作品を書く上でのインドネシア語という言語へのこだわり、そして父トゥールとの葛藤などのプラムディヤというひとりの人物が経験した主観的意味を歴史的文脈のなかに丹念に位置づけている。しかし同時に、本書で何度も繰り返し登場する「プラムディヤは」「プラムディヤの」「プラムディヤにとって」から始まって「~した」「~だった」と過去形で終わる文章には、プラムディヤが著者に「のりうつった」かのような、丹念な引用の文章からわずかにはみ出した表現が時おり見出される。プラムディヤの作品の翻訳と研究に長年取り組んできた著者の研究者としてのアイデンティティが対象と重ね合わされたとき、そこに記述された「プラムディヤ像」は、単なる歴史的データの集積ではなく、著者のレンズを通した「今、ここに呼び出されたプラムディヤ」となるかのようである。

プラムディヤ自身が語っているかのような「のりうつり」とも言える文体は、地域研究を志す者にとってはある複雑さをもって受け止められるかもしれない。つまり、記述を通じた「のりうつり」は、自戒の対象でありながら、しかし同時に目指すべき地点でもあるような、アンビヴァレントな境地であるといえる。伝統的な社会科学――ここには例えばいわゆる「Writing Culture」以前の文化人類学の置かれたようなコンテクストが含まれる1――において、研究者はある地域や文化を「外側」から観察する存在であるとされてきた。仮にそれが実地調査、フィールドワークをする研究者であったとしても、現地で体感された調査者自身の経験は、学術的に説得的な文体に再編することが期待される。地域研究者は、自身の出自社会(ここでは日本社会のこと)において、研究対象とする地域の専門家としてその地域を代弁(リプレゼント)し、地域の表象を生産することが役割となる。そのような地域の専門家としての研究者にとって「のりうつり」とは、不完全さへの内省を心のなかにとどめつつも、しかし地域間の相互理解のために、ナラティブの方法としてあえて採用する一種の「戦略」であるといえるかもしれない。

しかし、本書における「のりうつり」はそのような必要悪的な戦略としてのものではない、より積極的な意味を見出すことのできるものなのではないかというのが読後の第一の印象であった。優れた民族誌的記述においては、時に記述者が大文字の客観性から離れて対象へと「のりうつる」瞬間を持つことがあるように思われる。そのような記述においては、観察され、記述される一方だった客体としての他者の世界に「私」の存在が書き込まれ、そして同じ世界に存在する「私」と他者との境界が自明でなくなって、一時的にとけあうかのようなテクストが表現される可能性が開かれていく。本書における記述は、透明で外在的な客観的観察者の言葉でもなく、よそおわれた「純粋な」異文化としての他者の言葉でもない、自己と他者の一種の共同制作物として、つまり対話的なテクストとしてそこに立ち上がっているように私には思われたのである。

著者は「あとがき」で本書を書いた動機を二つ挙げている。第一に「プラムディヤ・アナンタ・トゥールの評伝であり、同時に、彼の81年の生涯をとおしてインドネシアの現代史を描いてみようとする試み」を行い、「彼の生涯を経糸に、インドネシアの現代史を緯糸にして、両者が織りなすドラマをできるだけ忠実に再現してみたい」ということ。そして第二に、「プラムディヤの生涯を一編の伝記文学として書いてみたかった」、「このため、資料的な裏付けは確保しながら、あとは、アカデミズムの約束事や文体(そういうものがあるとして)にとらわれずに、自由に筆を走らせてみたかった」ということである(下巻pp491-492)。

「のりうつり」の記述は、まさにこの「アカデミズムの約束事や文体にとらわれずに自由に筆を走らせてみたかった」と遠慮がちに記された第二の動機に裏付けされた、他者を記述するための対話的なテクストの試みなのである。他者の文化や歴史を語るうえでそれを外在的に記述しようとする透明な観察者としての記述は、記述者自身が対象とする他者と出会う固有の文脈を持っているという意味でそもそも常に不可能なものであって、書き手は――文化人類学者ティム・インゴルドの言うような意味で――「世界内存在(ハイデガー)」なのである2。ここに著者が「伝記文学」と呼ぶ文体の積極的側面が見て取れる。つまり、プラムディヤが生きたインドネシアを外在的に見ることへの真摯なためらいが、世界の中にいながら自分のいる世界を記述するようなあり方として「のりうつり」を起こさせるということである。

このような本書を特徴づける書きぶりに通底する態度は、著者が本書のなかで紹介しているプラムディヤ自身の著述における次のような態度とも共通するものであるように思われる。

「作者と登場人物が一体になるのは、登場人物への理解と内面的な結びつきがあってはじめて可能なものであると私は理解していた。とはいえ作者は、主人公だけでなく、出てくるのがほんの一瞬であれ、繰り返しであれ、助演者や端役も登場させる。彼らが敵として登場するにせよ味方として登場するにせよ、作者は彼らとも一体化する。問題なのは、人間を、歓びと悲しみ、夢と障害、成功と挫折、現実への抵抗と屈服を背負った、まるごとの存在として理解することである。そして文学の問題は生きた存在としての人間の問題である。文学を理解することは人間を理解することであり、その逆もまた真である。」(プラムディヤ本人の言葉からの著者による引用、上巻p.323)

「筆が滑ったことを恐れる」(下巻「あとがき」p.492)という著者の内省は、プラムディヤとインドネシアという他者に深く分け入りつつ、純粋な外在性を不可能なものとして引き受け、彼我の両者の声が響き合うテクストへ挑戦したことの表れとして受け取れる。人形劇のパペットのように舞台の外側から登場人物――つまり他者表象を操るのではなく、「作者と登場人物が一体となる」とプラムディヤが言ったように、世界に内在する存在として書き手自らが舞台の上に飛び込み、テクストにおいて他者との対話を始めることの可能性が本書において示されているのではないだろうか。