工藤裕子(ノートルダム清心女子大学)

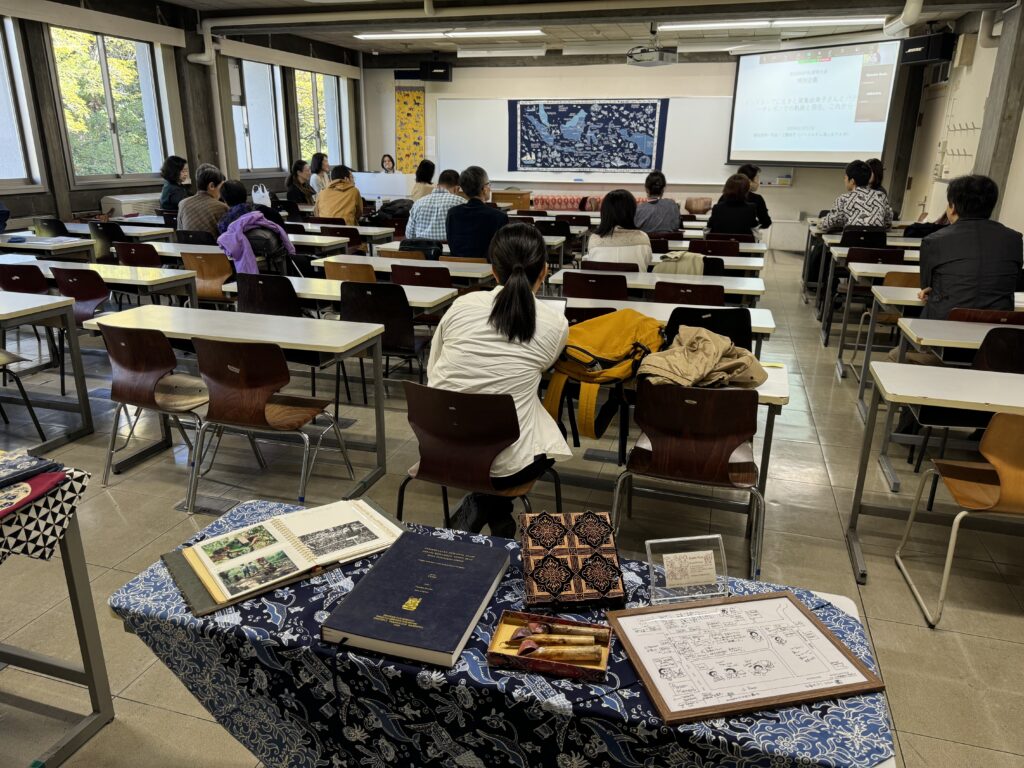

2024年11月17日、第6回研究大会の2日目、特別企画「インドネシアに生きた賀集由美子さんとバティック―チレボンでの軌跡と現在、これから―」が開催された。この企画は、KAPALのウェブサイトの背景を飾るバティックの制作者であり、2021年に急逝した賀集由美子さんを追悼し、KAPALの関係者の方々に彼女の軌跡を紹介し、その意志を引き継いだ人々の活動の様子を知ってもらう趣旨で開かれたものである。当日の会場となった慶應義塾大学の教室は賀集さんが手がけた数々の色鮮やかなバティックが飾られ、遠路はるばるチレボンからオンラインで登壇してくれたお二人の話しに、会場およびオンラインの参加者が聞き入った。セッションは関係者の熱い思いにあふれ、インドネシアの社会と日常的に深くかかわってきた人々の手によって、通常の研究報告やパネルとは異なるKAPALの新たな空間が生み出された。その経緯と当日の様子を本企画の提案者の記録として記しておきたい。

賀集由美子さんのこと

KAPALのウェブサイトを開くと、魚や蛸、鯨、亀などが泳ぐ海に、船が行き交うにぎやかな青色のバティックが目に入る。そのバティックの海で鯨の背に乗ったり、楽しそうに船をこぐペンギンたちは、ペン子ちゃんと呼ばれ、このバティックの制作者である賀集由美子さんが生み出したキャラクターである。

1960年に横浜で生まれた賀集さんは、1990年代半ばにジャワ北海岸の港町チレボンに移り住み、バンドン工科大学(ITB)芸術学部の修士課程を修了した。そして、スハルト政権の末期から経済、政治の混乱期を経て、2000年代初頭に自宅兼工房としてスタジオ・パチェ(Studio Pace)を開設し、伴侶の華人系インドネシア人のコマール氏とともに、その後20年以上にわたりバティックや小物の制作を続けた。しかし、2021年6月、新型コロナウィルスに感染し、チレボンでこの世を去った。享年60歳。コマール氏も賀集さんの後を追いかけるように、約2週間後に亡くなった。

賀集さんが手がけた手書きバティックは繊細なモチーフと独自の色合いが特色である。一方で、ペン子ちゃんのようなユニークなキャラクターが登場するバティックも制作し、それらを小物に仕上げて、多くの日本人、さらに現地の人々をも魅了した。近年は、シルクスクリーンや型押しのチャップ・バティックも手掛け、バティックや手工芸の新たな可能性を開拓してきた。

KAPALが発足した2018年、開設されたウェブサイトの背景にペン子ちゃんのバティックが掲載されることとなった。加藤剛代表(当時)から使用許可に対するお礼のメールが届き、本人はとても驚いて「加藤先生からメールが来ちゃったよ~、あんなバティックでよかったのかなあ」とずっと恐縮していた。

インドネシアの生き物や海、地図などの図案は、賀集さんが好んで取り入れてきたモチーフである。チレボンで工房を開く以前は、東部インドネシアのイカットの染色や織りの研究にも取り組み、日本のテレビ・クルーに同行してフローレス島のラマレラで鯨取りの取材にも携わった。外の広い世界につながる海に特別な思いを寄せていたように思う。

賀集さんがインドネシアでの拠点を伝統的なジャワ・バティックの産地であるジョグジャカルタやソロではなく、北海岸のチレボンという場所に居を求めたのは、古くから海の向こうの中国などとつながり、この地で生み出されてきたバティックの自由な表現や鮮やかな色合いに惹かれていたのであろうか。外に開かれた自由な発想は、次々と新しいことに取り組んできた賀集さんのバティック制作にもよく表れている。

賀集さんがインドネシアに住み始めてから、筆者も幾度となくチレボンを訪問した。ITBを修了後、工房兼住宅を建て始め、染料の木を植えたいと言っていた裏庭はじきにバティックの作業場となり、下絵描き、ロウ付け、染色、ミシンでの縫製など、行く度に職人さんの数が増え、最盛時は送迎のためのトラックを借り入れ、彼らに出す食事やおやつの準備に頭を悩ませるほどだった。子犬のころから飼っていた犬のゴボちゃんはすっかり工房の番犬となり、当初は家事を担っていたお手伝いさんは家事と工房の切り盛りの右腕となり、コマールさんは趣味の鳥の世話をしながら、あれこれと指示を飛ばしていた。部屋の中は製作途中のバティックであふれ、客間だった部屋はギャラリーに変わり、棚に多くのバティック製の小物類が並び、それらはジャカルタやバリ、日本でも販売されるようになった。訪れるたびに発展していく工房とその仕事ぶりとバイタリティーに驚かされたものだが、肩に力が入っている風でもなく、「チレボン暑いから」と床に置かれたマットレスの上にゴロ寝をして、テレビのサッカー中継に夢中になっていた。遊びに行くと決まって、朝はチレボン名物料理ナシ・ジャンブランの店に、昼はナシ・レンコの屋台に連れていってもらい、夜はコマールさんご用達の中華屋台でカニをごちそうになるという、心底くつろぐ場であった。

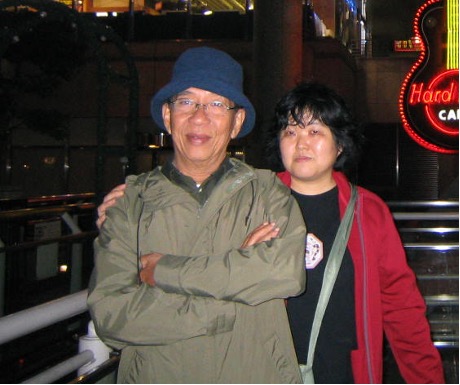

(2005年頃筆者撮影)

(2005年頃筆者撮影)

工房には旧知の友人や仕事仲間、在留の日本人、旅行者、留学生、研究者などなど、バティックを目的に来た人もそうでない人も、さまざまな人が訪れた。地元のバティック業者と競合しないように、日本人が好む小物などの販売に特化し、バティック探しに訪れた人には産地トゥルスミの地図を渡してローカルのギャラリーを案内した。日々接する人々との感覚の違いや想像の斜め上をいくトラブルは大きなストレスにもなっていたのだろうが、いつも面白おかしくその話を聞かせてくれた。ペン子ちゃんに乗せて描かれた日常の数々は、彼女の生活そのものだったように思われる。

個人的には工房でバティックを見せてもらうのも楽しかったが、コマールさんを交えて近況を伝え合い、近所のゴシップやチレボンの華人について話を聞いたり、調査に同行してもらったりという付き合いの方が多く、研究上でも数多くの支援をしてもらった。探求心が強く、遊び心にあふれ、こんなのあったらといいなあと言うと、採算度外視でささっと試作品を作ってくれる人だった。

賀集さんがいなくなり、すでに3年以上が経った。いまだにその事実を受け入れられないでいる。この間に分かったことは、色々な形で賀集さんと交わった多くの人が同じような思いでいるということで、その存在の大きさに改めて気づかされた。職人さんで賑わった工房がどうなったのかと心配されている方も多かった。

この企画は、そんな思いにひとつの区切りをつけて一歩前に踏み出したいと、きわめて個人的な動機に端を発したものであった。KAPALにゆかりがある賀集さんのことを改めて紹介すること、バティックづくりを間近に見て、それを残し、引継ぎ、発展させようとしている方々の存在を知ってもらうことで、彼女の生き方をみなさんで共有したいと考えた。

KAPALの企画になるまで

今回の企画に全面的に協力してくれたのが、ジャカルタでクロスカルチャー・オンラインメディア「+62」の編集長をされている池田華子さんと、バリのインドネシア国立芸術大学デンパサール校で教鞭をとられている染織家のさかきばらしげみさんである。2人は賀集さんのバティック制作のよき理解者として、さまざまなコラボレーションを行ってきた。

KAPALでの企画を思い立ったのは、池田さんが中心となって2024年3月に千葉県佐倉市立美術館で開催された賀集さんの作品展を訪れたことがきっかけである。蘭学でも有名な城下町の佐倉は、ご両親が晩年を過ごされた地で、賀集さんが日本に帰国する際の住まいとされていた。

大正時代に建てられた銀行を改装した美術館の会場には、賀集さんの初期から後期の作品、そしてバティックが世界無形文化遺産に認定された後の変化や、ペン子ちゃんの誕生などの軌跡が丁寧に説明されていた。賀集さんと生前親交があった多くの人が協力して作り上げた、とても温かな作品展であった。その会場でさかきばらさんが即興で来場者向けに説明された話が強く印象に残った。30分ほどの内容だったが、賀集さんのバティックの特徴やその変遷を分かりやすく解説され、聞いているうちに賀集さんがバティックを制作してきたインドネシアでの一つの時代が、私自身のたどってきた過去とオーバーラップする感覚が生じた。ひとりの日本人としてインドネシアの社会や人々と柔軟に、かつ深く向き合ってきた賀集さんの生き方は、自分だけではなくKAPALのメンバーにも響くのではないかと感じたのである。

直前に次年度のKAPALの運営委員の打診を受けていたこともあり、会場で池田さんに、「賀集さんのバティックの軌跡やチレボンの生活を、KAPALでも話してみてはどうですか」と冗談交じりに聞いてみたが、「いやいやいや、研究者でもないのにKAPALで話すなんて」と、その時はあまり乗り気ではなかったようだった。

余談であるが、インドネシアに関心を持つ人々と集まる機会に、KAPALに登録してみたらと声をかけると、「研究していないから」「研究者じゃないから」などと返答する人は多い。KAPALのビジョンには「インドネシアと関わりを持つ人のための開かれた研究・交流・情報プラットフォームの創出」と謳われているものの、まだまだ敷居が高いと思われているのだと実感する。後にさかきばらさんに登壇を依頼した際も同様で、研究企画とは一線を画した内容にするのでと説得してようやく了承してもらった。

2024年4月に入り、KAPALの新たな運営体制が固まった。初回顔合わせのZoom会合で、佐藤百合代表が、これからのKAPALをもっと開かれた形にしたいと話されたことも、提案してみようかという気持ちを後押しした。しかし、企画そのものが実現可能なのかという問題以前に、果たして研究大会の趣旨に沿うのかどうかは不安であった。後日に開かれたプログラム委員会でダメ元で口にしてみたところ、意外にも他の委員からも賛同を得ることができた。

企画を提案してみたものの、具体的な内容は全く浮かんでいなかった。池田さんにはぜひ参加してもらいたかったが、固辞されてしまっており、ひとりで大掛かりな展示や説明ができる技量もない。そこで、共通の友人である加治屋聡恵さんから池田さんを説得してもらうことにした。賀集さんの信頼も厚かった加治屋さんにも同時に協力を依頼した。数日後、池田さんからLINEで「KAPALで話をさせてください」というメッセージが届いた。佐倉の作品展の次のステップとして、KAPALで話すことで前に進めるのでは、と考えられたようで、その決心がついたタイミングで連絡をくれたのであった。

(後編へつづく)