工藤裕子(ノートルダム清心女子大学)

※前編はこちらからご覧ください。

準備が始動

9月にKAPAL研究発表の申請が締め切られ、プログラムの大枠が固まり、パネルの時間を確保してもらえることになった。池田さんは大会当日の来日は難しいが、オンラインであれば可能、池田さんからの説得もあってさかきばらさんにも引き受けてもらうことになった。また、加治屋さんをはじめ東京在住の方々から、会場内で賀集さんのバティックの実物を展示することが提案された。ジャカルタとバリから2人にオンラインで登壇してもらい、東京の会場では実際にバティックを展示し、さらにオンラインの参加者も一同に集う、そんな多元的なつながりが「なんだか賀集さんらしいよね」とワクワクしながらも、プログラム構成がなかなか決まらず、最終的には池田さんとさかきばらさんのトークを中心にすることで、内容はすべてお任せすることとした。

具体的な内容が固まったのは、11月に入ってからである。さかきばらさんはその頃、日本への出張などがあり多忙を極め、筆者はちょうどバンドゥンに出張していた。微妙な日程のすれ違いで3人が顔をそろえることは叶わなかった。バンドゥンからの帰国日にようやく、わずか1時間ばかりだったが池田さんに会う時間がとれ、スカルノハッタ空港に行く途中に打ち合わせを行った。

会ったとたん池田さんは、企画当日はチレボンから中継するのはどうかと切り出した。賀集さん亡き後、チレボンから遠ざかっていたさかきばらさんが、現地で賀集さんの記憶を再び呼び戻し、その空気を感じてから話をしたい、今回チレボンに行かなければずっと遠ざかってしまうという気持ちになっていたのだという。スタジオ・パチェはもうなくなってしまったが、賀集さんの仕事仲間でもあったトゥルスミのアリリさんの工房から参加したいというのである。

バリからわざわざチレボンまで足を運んでもらえるというその気持ちに頭が下がる思いであったが、問題はトゥルスミから果たしてネットがうまくつながるのかどうかである。幸い企画は大会の2日目である。前日に会場とトゥルスミで通信テストを行い、もし回線の状態が悪かったら2人は再びジャカルタに戻り、池田さんの自宅からZoomに入ること、最悪の場合は、発表用のデータを東京で操作し、音声のみで参加、あるいは会場で代読する、といういくつかのパターンを用意して、会場担当の太田淳さんや野中葉さん、伏木香織さんらにリハーサルの設定や会場設営の調整を依頼した。

会場でのバティック展示は、加治屋さんを中心に準備を進めていただいた。会場の教室の壁に跡を残さない、傷をつけないことが条件となる。磁石やテープ、ハンガー、それに布にもダメージがないよう多種多様なアイテムを用意し、前日のリハーサル時に配置や展示方法を検討することとなった。15日夜には、再びオンライン会議を開き、オンライン参加者にもバティックをみてもらえるよう、ビデオ撮影しながら展示を紹介するリハーサルを深夜まで繰り返した。

研究大会1日目、ジャカルタからは早朝、池田さんとさかきばらさんがチレボンに向い、開幕の準備に追われている会場で通信テストが始まった。2人の声が流れ、その姿が鮮明に映し出され、紹介するビデオ動画も全く問題なく動いた。拍子抜けするほどのきれいな画像と音声でほっと胸をなでおろした。

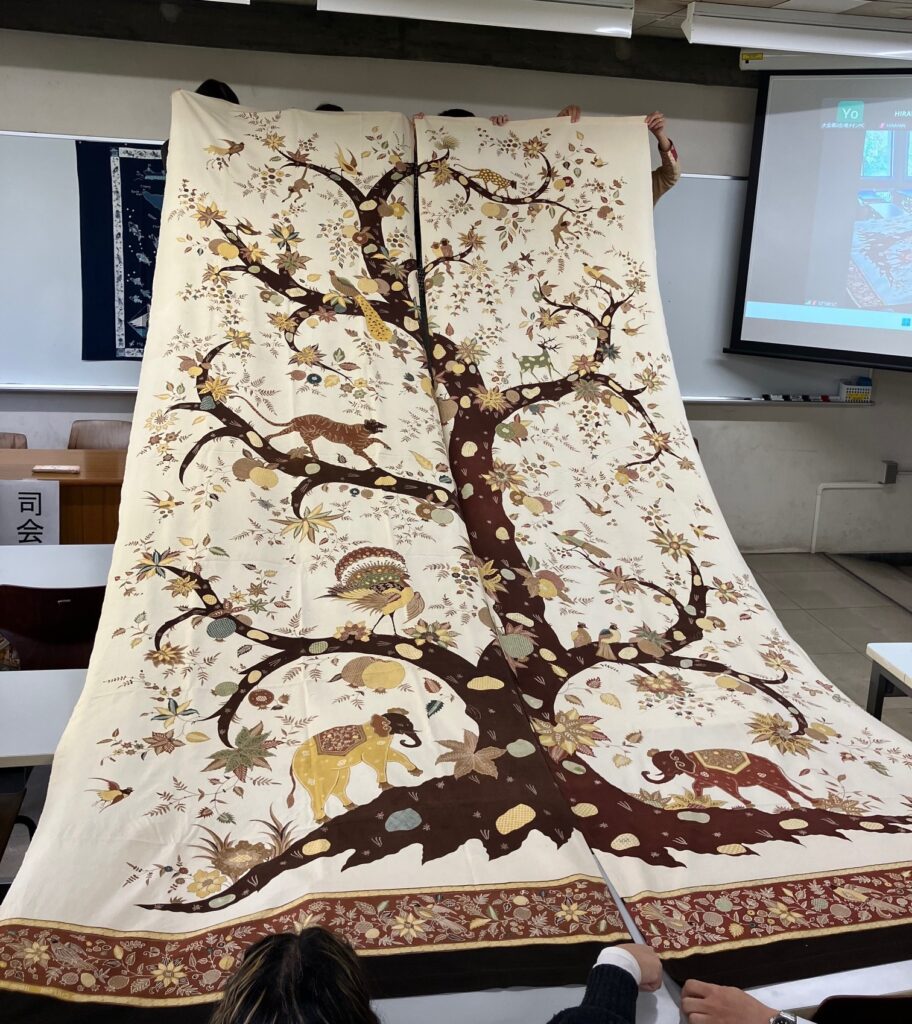

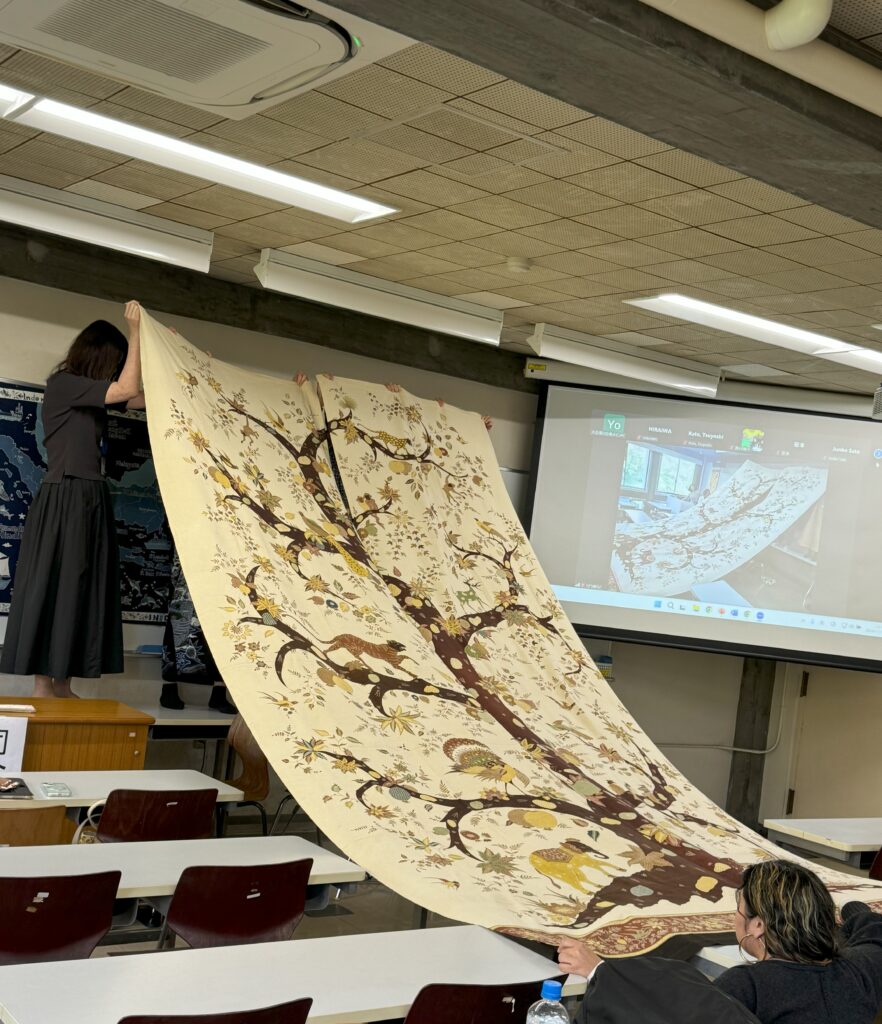

その間に会場に展示する作品の配置や展示方法を決めてもらい、翌日に備えた。展示品は複数の所有者から借りたもので、事前にそれらを集めて、大量の重い荷物を当日に搬入してもらった。一番の目玉は、大判の「生命樹」のバティックである。4メートルもの長さがあり、天井高の低い教室では吊り下げることができないため、机の上に3人が立って手を上げて布を広げ、下端を床にしゃがんだ2人に押さえてもらう、これをセッションの最後に何としても見てもらいたかった。

壁のフックを利用して展示されたバティック小物や写真、パネルの数々

チレボンとつながる

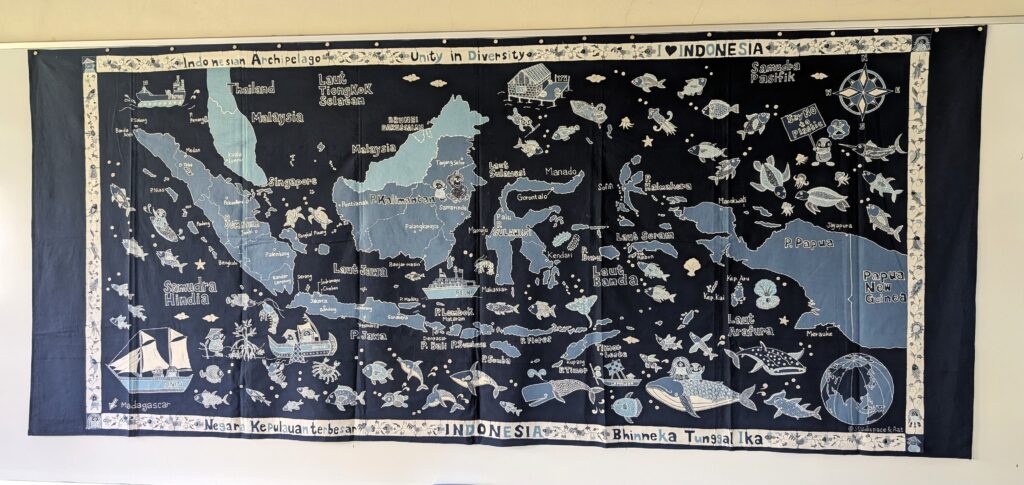

当日朝、会場の教室には壁をフルに活用して賀集さんの代表的なバティックの数々が展示された。正面にはインドネシア地図の青いバティック、後方には工房の写真パネルやペン子ちゃんの小物やバッグなどが飾られた。教室の後壁には、数多くのフックがついており、展示スペースがとれないのではと心配していたが、パネルを立てかけたり、バッグや壁掛けなどを吊るすことができ、かえって好都合であった。会場入り口には、コロナ禍の最中に制作されたマジョリカタイル柄のチャップ・バティックと暖簾がかけられた。これらの準備には佐倉の作品展で培われた協力者のチームワークと技術力が発揮され、短時間で手際よく進められた。

会場正面に展示されたインドネシア地図のバティック

そして会場前方のスクリーンには、トゥルスミのアリリさんの工房から池田さんとさかきばらさんの姿が映しだされた。その背後には、雨雲のモチーフとしたチレボン柄メガムンドゥンの青いバティックが、賀集さんを悼むかのように風に揺れていた。2人はこのバティックを手がけたアリリさんの工房で、前日夜遅くまでトークの内容を話し合っていたという。当日朝方にトゥルスミで行われていた馬レースの動画が流れ、会場にチレボンの空気が一気に流れ込んできたようであった。

まず池田さんからは、動画を交えて、賀集さんのプロフィールが紹介された。賀集さんがジャカルタで講演した時の模様や、賀集さんが師と仰いだカトラ氏の言葉を通訳する生前の姿が映し出された。続いてさかきばらさんが、バティックについての基礎知識を交えながら、賀集さんの作品、特に初期から中期のものを、実際の画像を見せながら解説した。高い技能が要求される細かな線の表現、気が遠くなるようなプロセスを重ねて作り出される色合い、独自な色使いやユニークなモチーフ、デザインの斬新さ、これらすべての集大成である妥協なきパティックの数々に、会場からもため息がもれた。

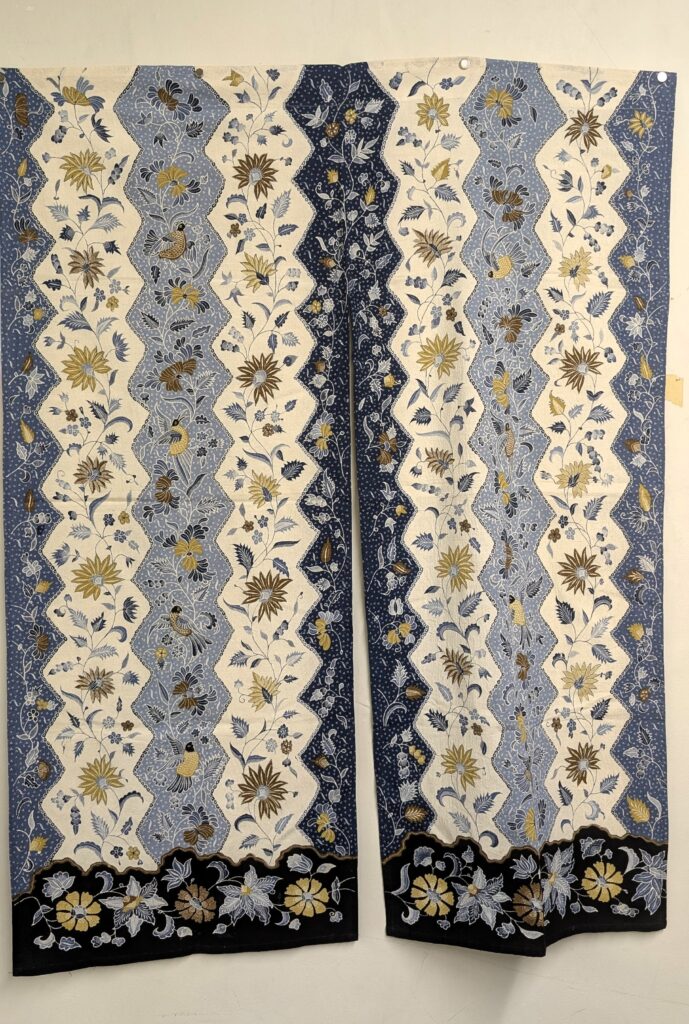

繊細なモチーフと独自の色使いが美しい作品の数々

プログラムの合間には、賀集さんのバティックの下絵を引き継いでいるアリリさんも登壇し、実際に布を身体に巻きながら、賀集さんとの思い出を語る場面もあった。賀集さんの信頼を受け、預けられた下絵を大切に、今も賀集さんのバティックを作り続けているのだという。

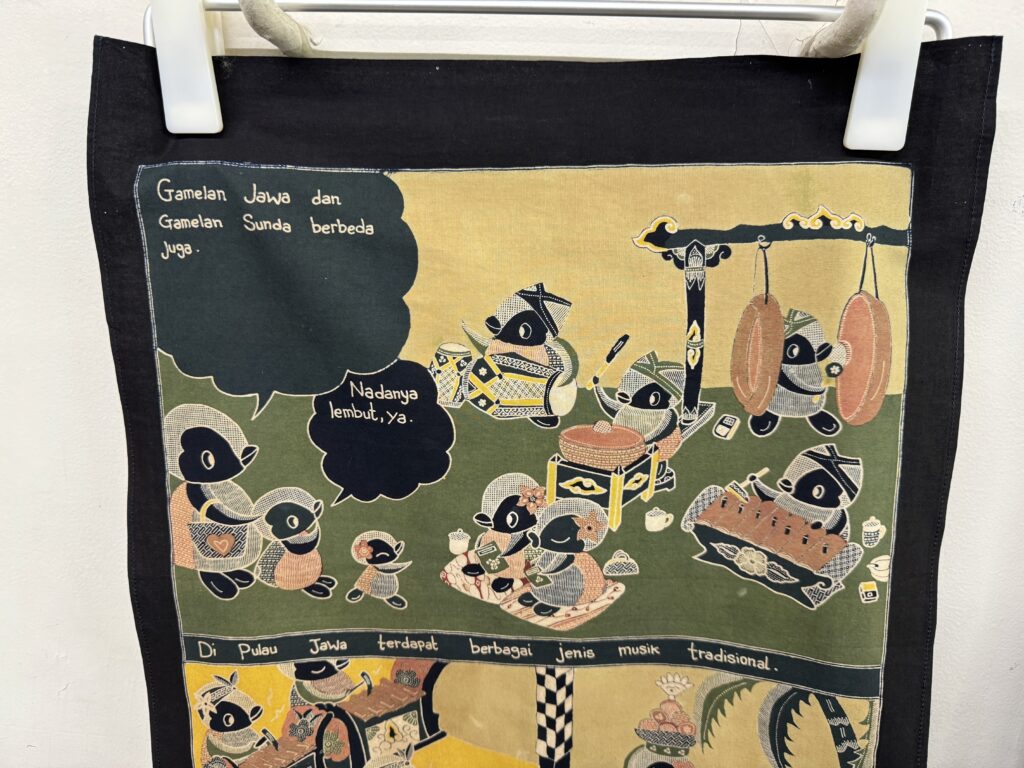

さらにペン子ちゃん作品の誕生のきっかけやその背景が池田さんから語られた。賀集さんの分身でもあり、またチレボンの庶民の生活を描いたペン子ちゃん作品は、人々への温かいまなざしと遊び心が感じられるものばかりである。

賀集さんのオリジナルキャラクターとなったペン子ちゃんのバティック

バティックは2009年にユネスコの世界無形文化遺産に登録され、インドネシアのバティック業界は大盛況のようにみえる。しかし、その陰でプリント物が大量に生産され、稼ぎのよい仕事を求めて工場などで働く職人が増え、時間と技術をつぎ込んだバティックの制作が難しくなっていった。環境が変化する中でも自分が作れるバティックは何かということを常に追及し、肩の力を抜きながらも決して手を抜くことなく、手仕事としてのバティックを守り続けた賀集さんの一貫した思いを、さかきばらさんは賀集さんの手記を読み上げて紹介してくれた。

そして最後に、賀集さんの代表作ともいえる生命樹のバティックが披露された。すべての生き物の命を守ってくれる生命樹は賀集さんが大切にしてきたモチーフである。長さ4メートルほどの2枚の布が教室の前方に広がり、参加者もそれを間近に見ながら、賀集さんの技術が詰まったバティックを余すところなく堪能した。

賀集さんの代表作ともなった長さ4メートルもの生命樹のバティック

2人の気持ちがこもったトークと賀集さんのバティックの世界に引き込まれて、セッションの時間はあっという間にすぎた。改めて、賀集さんがバティックにかけてきた思いと仕事ぶり、そしてその飾らない人柄に惹きつけられた人たちの気持ちがこのような温かい場を生んだのだと思う。手弁当でチレボンからオンラインで登壇してくださった池田さん、さかきばらさん、会場で展示に協力してくださった加治屋さん、青柳寿美子さん、吉岡里奈さん、吉岡冬馬さんには感謝の気持ちでいっぱいである。

賀集さんはこのような企画で注目されると、「恥ずかしー」と言って、バティックの裏に隠れてしまわれるであろうか。でもきっと、今でもジャワ海から広い大洋に出て海を泳ぎまわり、あるいは広い空をかけめぐり、何か楽しいことを見つけて新しいことに取り組んでいるような気がする。KAPALのウェブサイトを開くたびに賀集さんの生き方から何か感じてもらえれば、企画者のひとりとしてこれほどうれしいことはない。

賀集さんとバティック作品については以下のサイトをぜひご参照ください。

Batik Studio PaceのNote

https://note.com/batik_studiopace

賀集さんがバティックについての情報や作品、思いなどを発信したNote。2018年11月~2020年7月までの記事が掲載されています。

池田華子さんによるブログ「ねことバティック」

賀集さんが2019年に講師を務めた「バティック入門講座」の詳細な内容や、バティック作品に関する記事が数多く紹介されています。